Ручные гранаты по праву именуют «карманной артиллерией» пехотинца. По сути, именно они стали первым оружием массового поражения. Конструкция и ассортимент гранат претерпели значительные изменения за период их существования, который некоторые историки оценивают в тысячу лет. И сегодня граната — грозное оружие, требующее от солдата серьезной технической и психологической подготовки.

Разумеется, создатели компьютерных боевиков не обошли вниманием эту разновидность оружия. О том, как представлены в играх гранаты, об отличиях и сходствах этих представлений и реальности, о «гремучей» славе и истории гранат, о том, что собой представляют современные образцы, — обо всем этом и пойдет речь в настоящей статье.

Таким образом, историю гранат следует рассматривать с 1405-го года, когда Конрад Кайзер фон Айхштадт впервые предложил использовать чугунный корпус для ручных метательных снарядов (военная энциклопедия Bellifortis, Konrad Kyeser). Ему же принадлежит идея создания полости в центре порохового заряда, которая заметно ускоряла сгорание смеси и увеличивала вероятность дробления корпуса гранаты на осколки.

25KB

Поначалу гранаты Кайзера использовались при осаде и обороне крепостей (с приблизительно равным успехом). К примеру, за период войны святой Лиги 1511-1514 гг. было описано несколько сражений, в ходе которых гранаты показали значительную эффективность (к примеру, битва при Равенне). Постепенно гранаты стали использоваться и в полевых боях. Во Франции конца XVII века появилась военная специальность гренадер, то есть пехотинец, специально обученный метанию гранат. В гренадеры отбирали особо сильных и рослых новобранцев, откуда, собственно, и пошло выражение «гренадерский рост». Соображения такого отбора были очевидными: чем длиннее солдатская рука и чем сильнее мышцы на ней, тем с большей начальной скоростью она сможет метнуть снаряд весом в 2-3 килограмма. Следует заметить, что уже в те времена находились умельцы, метающие гранаты посредством ременной или веревочной пращи. Такая техника броска позволяла преодолеть стометровую дистанцию, в то время как для классического метода «с руки» расстояние в 40 метров было уже недостижимым.

Гренадеры королевской армии Людовика XIV снаряжались, помимо стандартного вооружения (мушкет, тесак и шанцевый инструмент), четырьмя гранатами в специальном подсумке. Их форма отличалась особым головным убором «гренадеркой» (остроконечная шапка с кистью), поскольку обычная на то время солдатская треуголка мешала бы выполнению броска. Французские гренадеры эпохи Наполеона были вооружены ружьями со штыками и саблями. Их обмундирование составляли кивер, мундир и сапоги. Британских же гренадеров отличали парадные медвежьи шапки и красные мундиры.

Но мы немного отвлеклись от интересующей нас темы.

Основным неудобством гранат того времени был запал. Тлеющий фитиль давал неустойчивое горение, не позволяющее предугадать время до взрыва, и к тому же зачастую гас при ударе об землю. Но даже упавшая с непогасшим фитилем граната чаще всего давала возможность солдатам противника отбежать на безопасное расстояние или даже швырнуть ее обратно. Были, конечно, профессионалы-гренадеры, которые могли оценить время до взрыва с точностью до секунды и метнуть гранату так, чтобы ее взрыв совпал с моментом приземления, но, как известно, на войне правит бал не талантливость единиц, а оперативность, методичность и технология.

Французская оружейная мысль тоже оказалась на высоте. Имея некоторый опыт (шарообразная граната 1882 года, именуемая французами «Луи-Филипп») и пример эффективности немецких гранат, французы после недолгих и не слишком удачных экспериментов с образцом 1914 года пришли к решению, впоследствии получившему всемирную известность, — гранате, имеющей марку F1 и собственное имя — «лимонка». Эта граната почти одновременно была выпущена в двух модификациях — с ударным и автоматическим пружинным запалом. Первый инициировался при ударе о любую твердую поверхность, после чего гранату следовало немедленно бросать. Неудобство ударного запала состояло в том, что в полевых условиях иногда не удавалось найти достаточно твердой поверхности. Второй же тип запала был полностью лишен этих недостатков и позволял держать готовую к броску гранату в руке сколь угодно долгое время.

Приблизительно в это же время ручные гранаты появились и на вооружении Австро-Венгрии. Ничего революционного в них не было, конструкция копировалась частично с немецких, частично с французских образцов. Однако австрийские оружейники увеличили глубину оребрения в таких моделях, как Zeitzunderhandgranate и Shwehrhandgranate. Невысокая скорость детонации применяемого в них ВВ (аммонал) позволяла достигнуть практически правильной фрагментации литого чугунного корпуса.

Все многочисленные модификации гранат Первой мировой войны были следствием поисков оптимальной формы корпуса и конструкции запала. С позиции сегодняшнего дня очевидно, что наиболее удачными оказались французская F1 38KB с автоматическим рычажным запалом и аналогичного устройства английская система Миллса.

Немцы же с упорством, достойным лучшего применения, держались за концепцию длинной рукояти, метко прозванной «колотушкой». С одной стороны, такая конструкция позволяла метнуть гранату на большую дистанцию, но с другой стороны, гранату с длинной рукоятью намного легче было перебросить назад. Здесь срабатывал как фактор удобства захвата за рукоять, так и чисто психологический момент. Само собой, прикоснуться к корпусу шипящей гранаты гораздо страшнее, чем к рукояти. Впрочем, у немецких «колотушек» было значительно больше недостатков, чем упомянуто, но об этом — ниже.

Подвергались модификации и сами поражающие факторы. Если для первых гранат основным было осколочное и компрессионное поражение живой силы, то теперь в ход были пущены и отравляющие газы, и дымовые завесы, и зажигательные смеси. Появились и образцы ручных противотанковых гранат с кумулятивно-фугасной боевой частью.

К примеру, уже упомянутый капитан Рдултовский предложил модификацию своей гранаты образца 1912 года, в которой использовалось отравляющее вещество удушающего действия. Об этих гранатах крайне мало информации. Однако согласно ген. Барсукову, «...они испытывались в 1916 г. в Ставке при Упарте (управление артиллерии) и на главном артиллерийском полигоне». Результат испытаний был удовлетворительным, но для создания достаточно плотного облака ОВ требовалось очень много гранат. Единственным их эффективным применением было «выкуривание» вражеских солдат из дотов и блиндажей.

Приблизительно в это же время появились первые экспериментальные образцы зажигательных гранат. Термитная граната Рдултовского отличалась от осколочно-фугасной лишь тем, что вместо заряда ВВ в ней использовался состав, дающий при горении много тепла и огненных брызг. Об этой гранате крайне мало упоминаний в исторических источниках. Можно предположить, что термитная граната была эффективна в качестве средства для уничтожения деревянных построек, «выкуривания» противника из блиндажей и укреплений, порчи техники и припасов.

Все эти изыскания периода Первой мировой войны носили экспериментальный характер, а основная линия развития и совершенствования гранат шла все же по «осколочно-фугасному» пути.

Ручные гранаты характеризуются по боевому назначению. Все их многообразие можно разделить на противопехотные, противотанковые и специальные.

Противопехотные делятся на осколочно-фугасные и зажигательные. Осколочно-фугасные, в свою очередь, — на оборонительные и наступательные.

122KB

*

Оборонительная граната характеризуется толстым массивным корпусом, сравнительно мощным зарядом и большим радиусом разлета осколков (осколочно-фугасное действие по цели). Бросается такая граната, как правило, из укрытия. При использовании оборонительной гранаты следует учитывать опасность поражения своих солдат.

Основное назначение оборонительной гранаты — противодействие атакующим вражеским силам. Еще весьма эффективен бросок через окно внутрь здания, где сосредоточились обороняющиеся враги.

В современных оборонительных ручных гранатах используется принцип закономерного дробления корпуса, обеспечивающий образование большого количества осколков оптимальной массы. У английского образца L2A2 яйцевидный корпус состоит из двух половин, штампуемых из тонкой листовой стали, не дающей осколков. Зато по внутренней поверхности корпуса размещена спираль из стальной проволоки диаметром 2,4 мм с насечками через 3,2 мм. При взрыве этой гранаты образуется большое количество осколков, сохраняющих убойную силу в радиусе до 10 м. Аналогичный способ обеспечения закономерного дробления корпуса гранаты применяется и в американских образцах.

59KB

*

Наступательная граната имеет тонкий (порядка миллиметра) стальной, алюминиевый или пластиковый корпус и небольшой заряд взрывчатки. Радиус поражения такой гранаты составляет максимум полтора-два десятка метров, поэтому она допускает максимальную оперативность в использовании.

Используется наступательная граната, как следует из ее названия, в наступлении, когда расстояние до противника сокращается до минимума, и служит для подавления заградительного огня.

В ходе наступления солдат бросает гранату на бегу, не имея возможности спрятаться за какое-либо укрытие. В таком случае для исключения поражения собственной гранатой желательно, чтобы ее радиус действия был значительно меньше средней дальности броска. Поэтому в наступательных гранатах в качестве поражающего фактора используется ударная волна взрыва относительно малого разрывного заряда (преимущественное фугасное действие по цели). Корпус этих гранат, как уже было сказано, изготавливается из тонкого листового мягкого металла (железа или алюминия) либо из пластмассы. При взрыве гранаты такие материалы распыляются, не образуя осколков.

61KB

*

Зажигательная граната предназначена для создания высокотемпературных очагов горения в зоне расположения живой силы противника. Поражающие факторы этой гранаты — непосредственное выведение из строя вражеских солдат (термические ожоги) и инициирование пожара оборонительных сооружений.

По типу пиротехнической смеси зажигательные гранаты делятся на термитные, развивающие температуру до двух тысяч градусов, фосфорные, причиняющие очень тяжелые ожоги при разбрызгивании горящего фосфора и создающие крайне ядовитый дым фосфорного ангидрида, и термобарические, дающие большое количество тепла за счет мгновенного сгорания распыленного подрывным зарядом горючего вещества. Последние имеют дополнительный поражающий эффект — мощную ударную волну, возникающую из-за резкого теплового расширения и последующего «схлопывания» зоны горения.

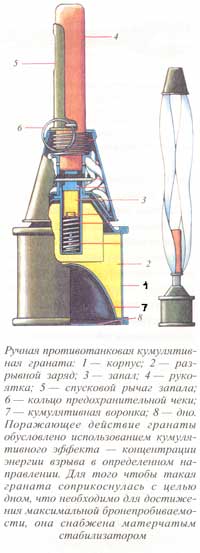

Противотанковые гранаты дополнительной классификации не имеют, поскольку сходны по типу действия (кумулятивно-фугасный). В рамках данной статьи о них можно упомянуть, но вдаваться в детальное описание этого класса полагаю нецелесообразным, поскольку в компьютерных играх они практически не встречаются.

Эти гранаты эпизодически использовались во время Второй мировой войны, а в настоящее время полностью вытеснены реактивными противотанковыми гранатометами. Причина отказа от них — большая масса, затрудняющая бросок на большую дистанцию, и слабое кумулятивное действие (лучшие образцы давали бронепробиваемость порядка 150 мм по стальному листу).

Специальные гранаты охватывают все мыслимые модификации, не укладывающиеся в перечисленные выше. Сюда входят, к примеру, газовые, дымовые, светошумовые, осветительные, сигнальные и учебно-имитационные гранаты.

101KB

*

Газовые гранаты можно отнести к противопехотным, но сложившаяся типология определяет их как спецсредства. На ранних этапах развития газовых гранат их снаряжали общеотравляющими, раздражающими, удушающими, кожно-нарывными и нервно-паралитическими ОВ. Впоследствии от большинства боевых отравляющих веществ в гранатном исполнении отказались, поскольку дистанция броска гранаты недостаточна для надежной защиты своих солдат от современных высокотоксичных ОВ. В строю остались только раздражающие вещества (ирританты), подразделяемые на альгогены, вызывающие мучительную боль при попадании на кожу, эметики, стимулирующие неукротимую рвоту, стерниты, возбуждающие чихательный рефлекс, и лакриматоры, вызывающие слезотечение и жжение слизистой оболочки глаз. Такие наполнители кажутся несерьезными, но это впечатление пропадает, если хотя бы раз в жизни понюхать хлорацетофенон или бромбензилцианид. Вдыхание паров лакриматора в боевой концентрации вызывает ощущение удара кулаком в нос и непереносимое жжение в глазах, а стерниты заставляют всех, кто находится в зоне воздействия, чихать непрерывно и до полного изнеможения. Те, кого аллергические реакции вынуждали чихать по двадцать-тридцать раз подряд, вполне поймут это состояние. Само собой, что в таком состоянии ни стрелять, ни оказывать какое-либо другое сопротивление человек просто не в состоянии. Более того, воздействие лакриматоров вызывает временное, но значительное ухудшение остроты зрения.

С началом третьего тысячелетия начался новый виток в гонке за совершенным несмертельным оружием. Классификация нелетальных ОВ обратимого действия значительно расширилась, из-за чего они были выведены в один большой класс инкапаситантов. В него, кроме ирритантов, входят и психохимические агенты, вызывающие временный паралич, слепоту, психические расстройства и т.п. Появились и новые типы инкапаситантов — опиоидные анальгетики, адреномиметики, различные биорегуляторы и другие ОВ, обладающие совершенно уникальными свойствами.

К примеру, нервно-паралитический агент J-FLOP приводит к немедленной и неукротимой дефекации у пострадавшего. Попробуйте представить себе политическую демонстрацию, у участников которой вдруг повально начинается такой конфуз.

9KB

*

Дымовые гранаты предназначены для создания плотных и непрозрачных облаков аэрозоля, затрудняющих визуальное обнаружение. Как правило, их используют для прикрытия операций по эвакуации раненых, для противодействия снайперам, при необходимости скрытной оперативной перегруппировки сил, в общем, во всех случаях, когда происходящее нужно скрыть от вражеских глаз. Гранаты черного дыма могут быть использованы также для имитации горения бронетехники.

Для снаряжения дымовых гранат используются самые разнообразные пиротехнические смеси. В основном, это металлохлоридные (гексахлорэтан, порошкообразный алюминий, оксид цинка) и антраценовые (антрацен, хлорат калия, хлорид аммония) составы. Характеризуются эти гранаты скоростью создания завесы, объемом и оптической плотностью аэрозольного облака, степенью ядовитости и временем оседания аэрозоля.

Существует отдельный подкласс дымовых гранат — гранаты мгновенной постановки дымовой завесы. Их особенность — взрывообразное распыление дымовых частиц с целью образования непрозрачного облака аэрозоля в кратчайшее время. Эти гранаты почти так же опасны, как и обычные наступательные гранаты, поскольку их действие сопровождается значительным фугасным эффектом.

11KB 45KB

*

Светошумовые гранаты появились сравнительно недавно. Их особенность — шокирующее действие, основанное на исключительно громком (140-160дБ) звуке и яркой вспышке при взрыве гранаты при минимальном осколочно-фугасном действии. Эффект временного поражения зрения и слуха особенно эффективен при операциях по освобождению заложников, когда штурм нужно провести за считанные секунды.

Однако утверждение о крайне низкой травматичности светошумовых гранат не соответствует действительности. Известны случаи, когда заложники получали серьезные травмы в результате применения подобных спецсредств.

*

Осветительные гранаты предназначены для создания достаточно ярких и долговременных источников света. Источником света служат пиротехнические смеси, дающие большое количество ярко светящихся частиц углерода или металла (алюминия или магния). Основная опасность применения этих гранат — создание очага пожара.

*

Сигнальные гранаты — это дымовые, дающие цветной дым. Такими гранатами можно отмечать места скопления вражеских сил, точки высадки десанта или сброса припасов. Кроме собственно дымового эффекта они, как правило, дают яркий свет, соответствующий цвету дыма.

Существуют образцы акустических сигнальных гранат, производящих при взрыве очень характерный звук, по которому можно провести акустическую пеленгацию места.

*

Учебно-имитационные гранаты абсолютно идентичны соответствующим боевым гранатам по массе, форме и устройству. Их отличие лишь в отсутствии осколочно-фугасного эффекта при взрыве. Роль взрывчатого вещества в таких гранатах выполняет, как правило, черный порох, дающий весьма впечатляющее облако дыма при взрыве. Существуют и учебные гранаты, представляющие собой инертные болванки соответствующего веса и формы.

Мне достоверно известно несколько историй советских времен о том, как военнослужащие срочной службы проходили боевое гранатометание с имитационными гранатами. Причиной этого было желание командиров части избежать риска какого-либо ЧП, связанного с применением боевых гранат. При этом боеприпасы, выделенные для боевого гранатометания, уничтожались офицерами части в особом порядке, а личный состав подразделений был твердо уверен, что бросает боевые гранаты.

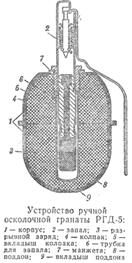

Устройство и перспективы

Как говаривал Козьма Прутков, «веревка — вервие простое». Устройство типичной осколочно-фугасной гранаты на первый взгляд достаточно просто. Она состоит из корпуса, служащего вместилищем содержимого, боевого заряда и запала-детонатора. Однако кажущаяся простота и незатейливость гранаты пропадают при более детальном рассмотрении.

Корпус

Поначалу, 47KB как и положено в староглиняные времена, он делался из обожженной глины. Само собой, осколочное действие такой гранаты было минимальным, а ее ударная прочность — ничтожной. В процессе развития металлургии и совершенствования технологии литья корпуса стали делать чугунными. Хрупкость и твердость этого дешевого материала как нельзя лучше подходила для образования тяжелых и твердых осколков с острыми краями. Фрагментация чугунных корпусов поначалу не казалась проблемой. Однако насечки на корпусе оказались малоэффективными, поскольку большая часть корпуса дробилась при взрыве до пылеобразного состояния.

Когда потребовались наступательные гранаты, от чугуна пришлось отказаться. В ход пошла листовая сталь, из которой отштамповывались детали корпуса. Разумеется, коррозионная стойкость тонкостенного стального корпуса была низкой, поэтому корпуса гранат стали покрывать специальными защитными веществами.

60KB

Стальной тонкостенный корпус не может дать значительного осколочного эффекта, поэтому для создания большого количества осколков в наступательных гранатах прибегали к самым разнообразным ухищрениям. К примеру, внутри цилиндрического корпуса гранаты РГ-42 находится стальная лента, свернутая в рулон и плотно прилегающая к стенкам. При взрыве эта лента фрагментируется, создавая очень плотную, но компактную зону поражения.

На сегодняшний день корпуса гранат делаются из серого чугуна, стали, алюминия, ударопрочной керамики, твердой резины с запрессованными в нее полуготовыми осколками, пластмассы и даже из картона. Такое разнообразие применяемых материалов позволяет создавать гранаты с различным поражающим действием.

К примеру, корпус французской наступательной гранаты ОР37 выполнен штамповкой из алюминия, а у голландского образца R13C1 он делается из тонкого стального листа.

Запал

Назначение этого устройства — обеспечить надежный подрыв гранаты после броска и не допустить ее самопроизвольного подрыва. Собственно говоря, изначально преследовалась только первая цель, а о второй задумались далеко не сразу.

Все гранатные запалы можно подразделить по действию на дистанционные и ударные. Первые обеспечивали фиксированную временную задержку взрыва, вторые же подрывали гранату при ударе определенной силы.

***

Первые дистанционные гранатные запалы были чрезвычайно простыми и крайне ненадежными. Они представляли собой огнепроводный шнур (фитиль), который давал некоторую временную задержку между моментом

141KB

инициации гранаты и ее взрывом. Собственно, и в большинстве современных гранат этот узел остался неизменным, но он оброс такими «подробностями», что потерял всякое сходство с прародителем и получил название замедлитель.

Эволюция запала началась с изобретения Альфредом Нобелем капсюля-детонатора на основе фульмината ртути, который более известен как «гремучая ртуть». Как впоследствии выяснилось, именно «гремучая ртуть» оказалась идеальным детонатором для тротила.

Итак, на одном конце замедлителя, состоящего из порохового состава, помещается именно капсюль-детонатор. Но замедлитель должен чем-то поджигаться. Отметая в сторону спички, зажигалки, кремни, огнива и прочие бытовые орудия Прометея, остановимся на еще одном пиротехническом узле — воспламенителе. Таким образом, постепенно вырисовалась схема гранатного запала, просуществовавшая до сегодняшнего дня: воспламенитель — огнепроводный шнур (замедлитель) — детонатор. Причем именно принцип воспламенения породил большинство разнообразных схем и инженерных решений. Среди них можно выделить три основных: терочный, ударный и пружинный.

Терочный воспламенитель имеет много общего с обычной спичкой и с новогодней хлопушкой (той самой, которую надо дернуть за ниточку). Суть его состоит в том, что в чувствительный к трению пиротехнический состав запрессовывалась прочная шероховатая нить, которая при резком выдергивании создавала необходимое для воспламенения трение. Для изготовления таких пиросоставов обычно использовались красный фосфор и хлорат калия.

Терочными воспламенителями снабжались, например, всемирно известные «колотушки» Stielhandgranate 15 и Stielhandgranate 24. Их основным недостатком была необходимость незамедлительного броска гранаты после выдергивания шнура.

Ударный воспламенитель был чем-то сходен с терочным, но для его инициации использовалось не трение, а накол капсюля, содержащего чувствительный к удару состав. В принципе, здесь можно было использовать тот же детонатор Нобеля, но значительно менее мощный (нечто вроде капсюля унитарного патрона).

148KB

Для инициации гранаты с ударным воспламенением требовалось ударить выступающий шток бойка о любую достаточно твердую поверхность, после чего как можно быстрее бросать гранату. Недостатки такой схемы те же, что и в случае с терочным воспламенителем, но к ним добавляется и требование твердой поверхности, что в полевых условиях далеко не всегда достижимо.

Ударными воспламенителями комплектовались французские F1 первых модификаций.

Пружинный воспламенитель — это, по сути, доведенный до совершенства ударный. Его основу составляют капсюль и подпружиненный ударник, зафиксированный предохранительным шплинтом (чекой), снабженным кольцом. При выдергивании чеки ударник под воздействием пружины накалывает капсюль, который, в свою очередь, воспламеняет замедлитель.

Пружинный воспламенитель лишен недостатков ударного, а особенности его устройства позволяют с легкостью преодолеть и недостатки терочного. Оставался последний шаг, и он был сделан.

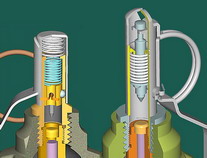

Схему автоматического запала с рычажным предохранителем разработал англичанин Миллс в 1914 году. Эта схема, претерпев незначительные изменения, сохранилась до сегодняшнего дня. Внутри верхней части корпуса гранаты ь5 был расположен ударный механизм, состоявший из пружины, ударника с вырезом для спускового рычага, самого рычага и трубки, в которой помещался ударник с пружиной. Функцию цапф для оси рычага играли специальные выступы корпуса гранаты. Через отверстия в этих выступах продевалась проволочная чека, удерживавшая рычаг от проворота и спуска ударника с боевого взвода.

Смысл всех этих хитростей был прост и очевиден: после выдергивания предохранительной чеки подпружиненный ударник удерживался во взведенном состоянии спусковым рычагом, зажатым ладонью гранатометчика. Таким образом, готовую к броску гранату можно было удерживать в руке сколь угодно долго. При броске спусковой рычаг освобождал ударник, а дальше все шло по уже описанному сценарию.

Следует отметить, что ударный механизм запала системы Миллса был неотъемным от корпуса, а детонатор вставлялся снизу, что было весьма непрактично — визуально определить, заряжена ли граната, было невозможно.

Французские инженеры, наслушавшись неприятных отзывов о гранате F1 с ударным запалом, внимательно поглядели на противоположный берег Ла-Манша и решили переплюнуть англичан. Автоматический запал образца 1915 года к гранате F1, разработанный французами, учел в своей конструкции недостатки системы Миллса и стал функционально законченным устройством. В таком виде он надолго стал образцом для подражания при конструировании гранатных запалов в других государствах, в том числе и в СССР.

96KB

Немцы тоже пытались приспособить рычажный запал к «колотушке» Stielhandgranate 15, но новшество у фронтовиков не прижилось. Во всяком случае, известны находки этих гранат, кустарно переделанных под привычные терочные.

В 1941 году советскими оружейниками был разработан унифицированный запал УЗРГ-42 (унифицированный запал ручной гранаты образца 1942 года), который вытеснил находящийся до этого времени на вооружении запал Ковешникова, применявшийся в гранате Ф-1 и оказавшийся избыточно сложным в массовом производстве и ненадежным в полевых условиях. Собственно говоря, простой, дешевый и надежный УЗРГ-42 был гораздо ближе по своему устройству к системе Миллса, чем «заумный» запал Ковешникова с тремя пружинами, двумя цилиндрическими трущимися поверхностями и стальным шариком, фиксирующим шток ударника.

Позже его сменил УЗРГМ, в котором буква «М» означала «модернизированный». Правда, «модернизация» состояла лишь в увеличении окна спускового рычага, что облегчало освобождение штока взрывателя при броске, и в незначительном изменении геометрии ударника. Спустя еще некоторое время появился УЗРГМ-2, который практически не отличался от УЗРГМ. Судя по всему, кому-то нужно было создавать видимость работы, чтобы своевременно получать премии, а принципиально новых идей в голову как-то не приходило.